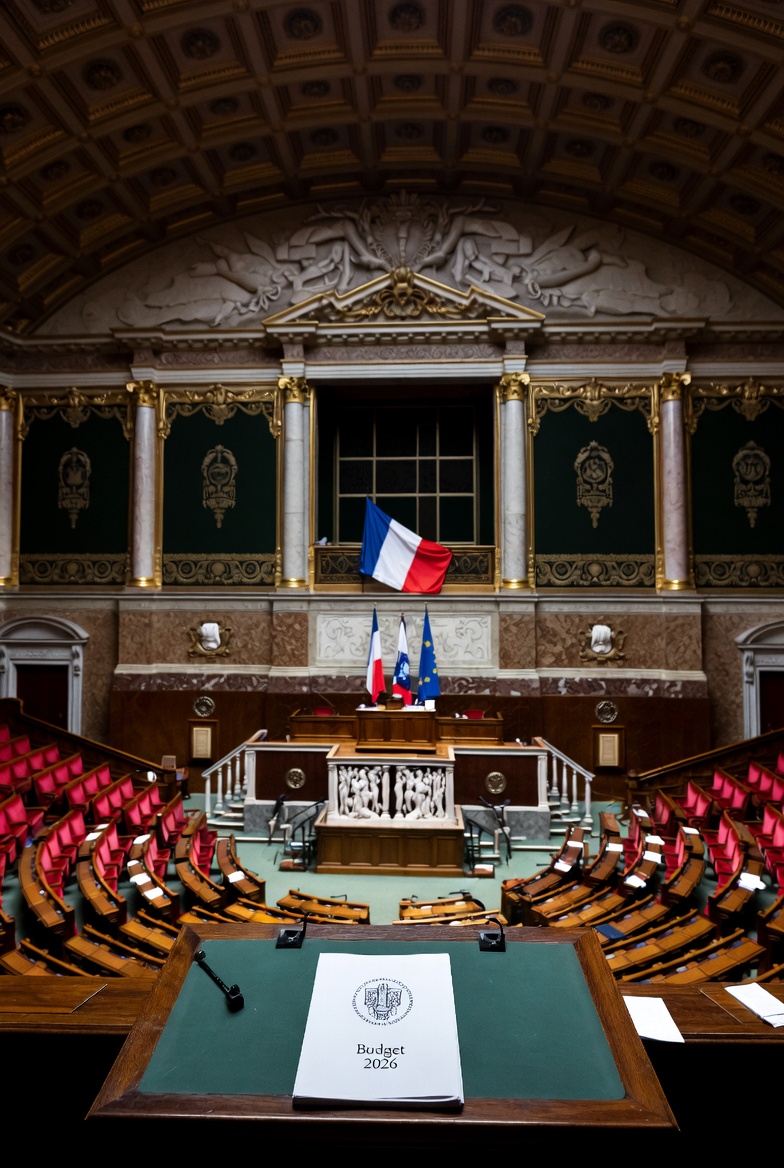

Introduction

C’est une rengaine bien huilée : « sobriété », « responsabilité », « maîtrise des dépenses ». À écouter Bruno Le Maire, le budget 2026 serait une œuvre d’équilibre — une sorte de cure de désintoxication financière après les années Covid et énergie. En réalité, ce budget marque le grand retour d’une vieille connaissance : l’austérité, cette diète imposée par Bruxelles sous emballage écologique.

Sous la bannière de la “sobriété responsable”

Le gouvernement promet de ramener le déficit public à 4,1 % du PIB en 2026, avant de repasser sous les 3 % exigés par le nouveau Pacte de stabilité européen. L’objectif : rassurer les marchés, éviter le courroux de la Commission, et préserver la note de la France chez Standard & Poor’s.

Mais ce redressement repose sur un principe simple : ne plus dépenser, sauf quand cela sert la politique industrielle ou militaire. En clair, les budgets « utiles à la croissance » sont sanctuarisés, les autres passent à la moulinette.

Résultat : une baisse déguisée des moyens pour la santé, l’éducation, la culture et les politiques sociales — rebaptisée pudiquement « réallocation des ressources ».

L’Europe en surveillant général

Depuis la relance du Pacte de stabilité en 2025, la France s’est engagée à présenter chaque printemps un « plan d’ajustement structurel » validé par Bruxelles.

Cette supervision — certains disent tutelle — transforme la politique budgétaire nationale en un exercice de conformité. L’État rédige désormais son budget « avec l’accord de la Commission ».

L’indépendance budgétaire se réduit à un art : celui d’arranger la présentation comptable.

L’austérité repeinte en vert

Pour rendre la pilule digeste, Bercy parle d’« investissement climatique » : 12 milliards fléchés vers la transition écologique. En réalité, une bonne partie de ces fonds sont des redéploiements internes — des crédits réaffectés sans moyens nouveaux.

Autrement dit : on verdit la colonne des dépenses sans changer la ligne du bas.

Le même tour de passe-passe avait déjà été observé dans le plan France 2030 : 40 % des dépenses dites « vertes » concernaient en fait des projets nucléaires, routiers ou militaires.

Cette confusion n’est pas anodine : elle entretient l’idée qu’un budget peut être écologique sans être social, qu’on peut sauver la planète sans sauver les gens.

La facture sociale

Sur le terrain, la réalité contredit le récit triomphant de Bercy. Les hôpitaux sont exsangues, les collectivités étranglées, les services publics désertés.

Les économistes de l’OFCE estiment que le budget 2026 pourrait amputer la croissance de 0,6 point, soit environ 120 000 emplois en moins à l’horizon 2027.

Et tout cela pour quoi ? Pour gagner la confiance de marchés qui n’ont jamais financé une crèche, un logement social ou un bus électrique.

Conclusion : la vertu en déficit

Le mot « sobriété » sonne bien, il évoque la tempérance et la raison. Mais dans la bouche des technocrates, il désigne surtout une politique de retrait déguisée en vertu morale.

Sous la tutelle de Bruxelles, la France se découvre une passion soudaine pour la rigueur.

Sauf quand il s’agit des cadeaux fiscaux ou des dépenses militaires — là, la sobriété devient optionnelle.

English version – “Sobriety or Austerity? France’s 2026 Budget under Brussels’ Watch”

Introduction

It sounds like a sermon on fiscal virtue — “sobriety,” “responsibility,” “discipline.” According to Finance Minister Bruno Le Maire, the 2026 budget is about balance and restraint. In truth, it marks the comeback of an old acquaintance: austerity, rebranded in green and blessed by Brussels.

The Gospel of “Responsible Sobriety”

The government pledges to bring the public deficit down to 4.1% of GDP in 2026, before falling below the 3% threshold imposed by the new European Stability Pact. The goal: reassure markets, please the Commission, and keep France’s credit rating afloat.

But the plan rests on one principle — spend less, except on defense and industrial policy.

In other words: the “productive” budgets are protected, the social ones are trimmed.

Hospitals, schools, and local services will feel the squeeze — masked under the euphemism of “resource reallocation.”

Europe as the Schoolmaster

Since the reboot of the Stability Pact in 2025, France must submit an annual “structural adjustment plan” for Brussels’ approval.

Budgetary sovereignty now means compliance — drafting the national budget with the Commission’s blessing.

Fiscal independence has become a performance in accounting semantics.

Green Paint on Grey Walls

To sugarcoat the cuts, Bercy advertises €12 billion in “climate investments.”

But most of that money comes from internal reallocations, not fresh funding.

It’s fiscal greenwashing — coloring the spending chart without changing the bottom line.

The same trick was used in the France 2030 plan: nearly 40% of the so-called green spending went to nuclear, military, or motorway projects.

This confusion feeds a dangerous illusion — that a budget can be “ecological” without being social.

The Social Bill

On the ground, the story is different. Hospitals are exhausted, local authorities broke, and public services bleeding talent.

Economists at the OFCE estimate that the 2026 budget could shave 0.6 percentage points off growth, costing about 120,000 jobs by 2027.

And all this sacrifice — to please markets that have never financed a single school, hospital, or bus.

Conclusion – Virtue with a Deficit

“sobriety” sounds noble — moderation, prudence, virtue.

But in technocratic jargon, it means cutting back and moralizing the pain.

Under Brussels’ supervision, France is rediscovering a taste for austerity —

except, of course, when it comes to tax breaks and military budgets.